代表の鈴木です。

前回のブログでは、「基礎計画は構造計算から導かれるべきだ」という話をしました。

基礎工事の工程順に重要なポイントを解説

今回の後編の記事では、構造計算にて基礎計画が決まり、実際に工事が始まってから基礎工事の注目すべきポイントについて工程順に解説していきたいと思いますが、最初に結論から言うと、施主様目線で特に覚えておいてほしいことは、鉄筋の「検査報告書」とコンクリートの「圧縮強度試験報告書」を施工会社からもらって下さいということです。

理由は記事の中で書いていきたいと思います。

2019.06.23

2022.10.10改稿

基礎工事は以下の工程で進んでいきます。(ベタ基礎の場合)

1. 遣り方(やりかた) 2. 根切り(ねぎり)、砕石敷き転圧 3. 捨てコンクリート打設 4. 墨出し(すみだし) 5. 配筋(鉄筋の組み立て) 6. アンカーボルト、HD(ホールダウン)ボルトの設置 7. 外周の型枠設置 8. 耐圧盤(スラブ)のコンクリート打設 9. 養生 10. 基礎内部の型枠設置 11. 基礎立上がりのコンクリート打設 12. レベラー施工 13. 養生 14. 型枠のバラシ 15. 整地、埋め戻し

基礎工事:【遣り方】で建物の位置と高さが決まる

基礎工事には「建物の位置」と「建物の高さ」が決まる重要な工程があります。工事の一番最初に行われる【遣り方(やりかた)】という工事です。

工事現場で、敷地の周りにぐるっと木の板が張り巡っている光景を見たことあると思います。

なんかペラペラの板で頼りなさそうに見えますが、あの木の板にミリ単位で寸法が表記されていきます。

地面には、紙の上のように鉛筆で線が描けませんので、木の板に寸法を記して水糸(みずいと)と呼ばれる細い糸を張って空中に図面の寸法を再現させているのです。

また木の板の高さも意味を持っており、実は基礎の高さの基準になっています。

私がまだ新人だった頃は「現場に行ったら遣り方には絶対さわるな!」と先輩社員から教えられました。

触ることで少しでも木の板がずれたり下がったりすると、建物の配置や高さが狂ってきますので大変です!

基礎工事:地面を掘ることを【根切り】と言います

建物の配置が決まれば、次は【根切り(ねぎり)】という工事に移ります。

簡単に言えば地面を掘る工事のことです。基礎は地中にも埋まりますので、まずはその分土を掘っておきます。

土を掘り終えたら基礎の下にあたる部分全体に砕石を敷いて十分転圧して締め固めます。

建物が載る部分なので、地面を安定化させなければなりません。

締め固めが甘いと将来建物が不同沈下する可能性もありますので、地味な工事ですが重要です。

基礎工事:【捨てコンクリート】打設の意味

転圧が終わると防湿シートを全面に敷いて、根切り底に【捨てコンクリート】を打設します。

防湿シートを敷く理由としては、地中の湿気が建物に上がってこないことを期待しての対策ですが、昔の布基礎では重要でした。

ただし現在は布基礎でも防湿を期待してベタ基礎のように基礎内部全体にコンクリートを打設するケースが多く、またベタ基礎の場合はそもそも構造としてコンクリートが基礎底盤全面に打たれますので、本来は防湿シートは省くことができます。

しかしながら、たとえコンクリートがある程度地中からの湿気を防いでくれるとは言え、コンクリート自身も湿気を含むことにより、基礎内部の湿度上昇につながる恐れもありますので、防湿シートは施工した方が良いでしょう。

続いて【捨てコンクリート】ですが、これは墨付け(すみつけ)をすることが目的で施工します。

先ほど【遣り方(やりかた)】のところで、紙の上のように地面には線が描けないと解説しました。

ところが建物の配置が決まり、基礎形状の輪郭がわかってそこに捨てコンクリートを打設すると、今度はそのコンクリート面に直接「線」が描けるようになります。この線を描くことを【墨付け(すみつけ)】と呼ぶのです。

捨てコンクリートは構造強度とは無縁で、先の工事の作業性を上げるための工事です。

基礎工事:配筋(鉄筋の組み立て)

ここから【配筋工事】に入ります。配筋とは、鉄筋を組むことを言います。

基礎は鉄筋とコンクリートでできている鉄筋コンクリート造なので、配筋工事は非常に重要です。

この配筋工事で重要なことは次の5点です。

1. 材料である鉄筋の出荷元と規格の確認

2. 構造計算で導かれた通りの鉄筋の太さやピッチで正確に組まれているか

3. 被り厚(かぶりあつ)が確保されているか

4. ホールダウン金物が正確な位置に、また所定の深さで設置されているか

5. 開口部の補強筋が計画されているか代表的な項目は以上ですが順番に解説していきます。

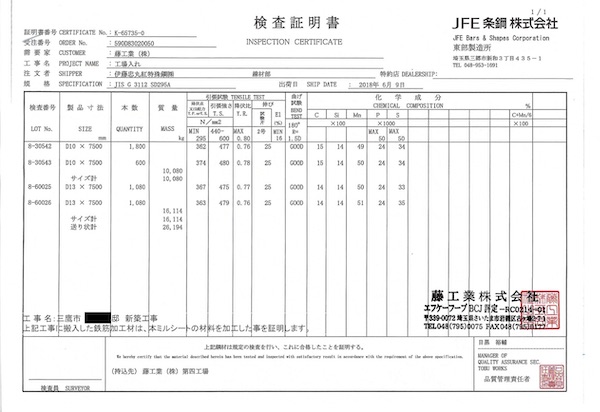

鉄筋の【検査証明書】を知っていますか?

材料である鉄筋の出荷元と規格の確認について

この件に関しては現場において、おろそかにされがちな部分です。

現場監督でもその存在を知らない人もいるくらいです。

確認方法として、まず鉄筋の【検査証明書】を手に入れることです。

「検査証明書」で確認できること

- 納品した現場の住所、邸名

- 鉄筋の製造メーカー、納品会社

- 鉄筋の規格

- 納品した鉄筋のサイズや数量

- 鉄筋の種類ごとの強度試験結果

これは、宝石で言えば「鑑定書」、ペットのワンちゃんで言えは「血統証」、食品でいえば「生産証明書」や「原産地証明書」のようなものです。

本来は建物の保証を行う上で、鉄筋の「検査報告書」も建物の保証書と一緒に施主様にも提示すべきだと思います。

しかしながら大手ハウスメーカーでも鉄筋の「検査報告書」を施主様にご提示することはありません。

計画通りの鉄筋の太さやピッチで正確に組まれているか

現場監督さんが配筋工事で一番みるポイントです。

なぜなら瑕疵担保責任保険法人の第3者による「基礎配筋検査」があるからです。

まず大事なことは、配筋(鉄筋)の図面をよく読み込むことです。

基礎施工図以外の部分や配筋の接続方法は「特記仕様書」と呼ばれる工事の施工に関する明細または工事固有の技術的要求を定める書類で確認することとなります。

開口部の補強筋が計画されているか

基礎の立上がりにはメンテナンス用の人通口と呼ばれる開口があります。

本来基礎の立上がりは鉄筋コンクリート造でいう梁にあたりますので開口はあってはならないと考えるのが普通です。

しかしながら人通口はどうしても必要ですので、その周辺には強度低下に見合った鉄筋の補強が必要です。

また配管などが貫通するケースもありますが、その場合も配管穴径に応じた補強筋が必要です。

基礎工事:アンカーボルト、HDボルトの設置

特にHD(ホールダウン)金物は基礎と構造上重要な柱をつなぐ金物で、地震に対し柱の引き抜きに対抗する金物です。

構造計算により各ホールダウン金物が担う引き抜き耐力が決まってきますが、その必要耐力を確保するために、ホールダウン金物のボルトの基礎に対する埋め込み深さが管理されています。

そのため規定通りの埋め込み深さのが確保できるように設置されているかの確認が必要となります。

基礎工事:コンクリートの打設(耐圧盤、立上がり)

さて、配筋工事が終わるといよいよコンクリート打設を行います。

コンクリートは鉄筋コンクリート造である基礎にとって鉄筋と同様、非常に重要なものです。

ここではコンクリートの品質計画と管理について開設します。

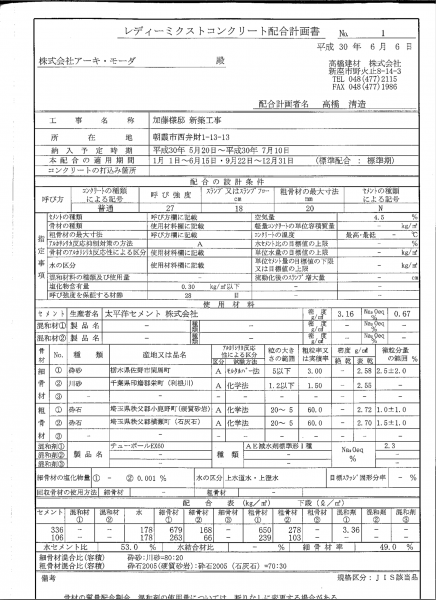

品質管理は「コンクリートの配合計画書」で確認

コンクリートの品質管理で重要なのことは以下の通りです。

- 設計強度の確認

- 温度補正値を考慮し品質基準強度と合わせた「呼び強度」の確認

- スランプ値の確認

- 水セメント比の確認

特に重要なのは、【呼び強度】の確認です。

コンクリートの強度には「設計基準強度」「品質基準強度」そして「呼び強度」の3つの指標があります。

設計基準強度 Fc

設計基準強度とは、構造計算で基準とされたコンクリート強度です。

一般的に住宅の基礎であれば「21N/m㎡」で設定されることが多いですが、近年建物の高耐久化の要求が増しており、「24N/m㎡」を基準とするケースもあります。

品質基準強度 Fq

品質基準強度は、「設計基準強度」と「耐久設計基準強度」の両方を満たすために必要なコンクリートの品質基準強度です。

耐久設計基準強度とは以下の通りです。 短期 30年 Fc18 標準 65年 Fc24 長期 100年 Fc30 超長期 200年 Fc36

呼び強度

呼び強度とは、現場で生コンを発注する強度のことで、品質基準強度に温度補正を加味した数値となります。

コンクリートは特に外気温によって強度がバラつく特性があるため、コンクリート打設時の気温に応じて品質基準強度が保たれるように補正値を加えて発注します。

【呼び強度=品質基準強度+温度補正値】

強度補正値 普通ポルトランドセメントの場合 8°C ≦ 気温 補正値 3N/m㎡ 0°C ≦ 気温 ≦ 8°C 補正値 6N/m㎡

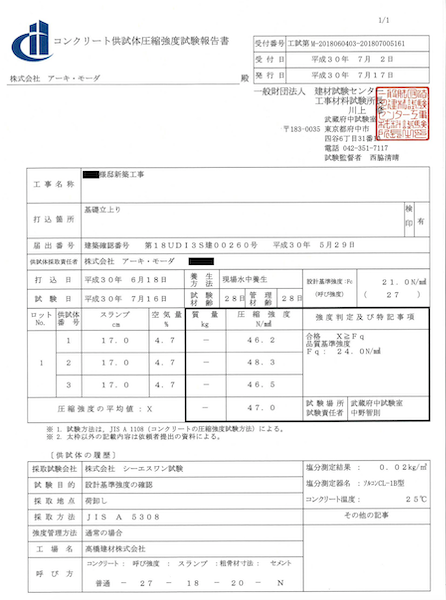

コンクリートの圧縮強度試験を実施していますか?

コンクリートの品質計画の確認が終わりコンクリートの打設が終わったら、実際に出来上がった基礎のコンクリート強度が、設計計画通りの強度を満たしているかの確認が重要です。

それは「圧縮強度試験」で確認することができます。

現場では「テストピースを取る」と言うような言い方をしますが、実際にコンクリートの打設時に検査会社の人が立会い、テストピースという試験体をいくつか採取して試験場に持ち込み、コンクリート打設から7日目を迎えた日と28日目を迎えた日に圧縮強度を測定します。

その結果を記したものが「コンクリート圧縮強度試験成績表」と言うものです。設計基準強度を上回っていれば合格となりますが、実際にこの圧縮強度の測定を実施して、「コンクリート圧縮強度試験成績表」を残すと言うことは、信頼性と資産価値いう点でも非常に大事かと思います。

しかしながら木造2F建てまでの建物では、コンクリートの圧縮強度試験は法律上義務化されてませんので、費用と手間がかかる圧縮強度試験を全棟自発的に実施している施工会社はそれほど多くはありません。

基礎工事:型枠の設置

コンクリート打設が終わると【型枠の設置工事】が始まります。

型枠の内寸がそのまま基礎の仕上がり幅になるので設計通りの幅になっているかの確認は大事ですが、同様に型枠に囲われた鉄筋の位置がコンクリートの被り厚が取れる位置にあるかどうかの確認も重要です。

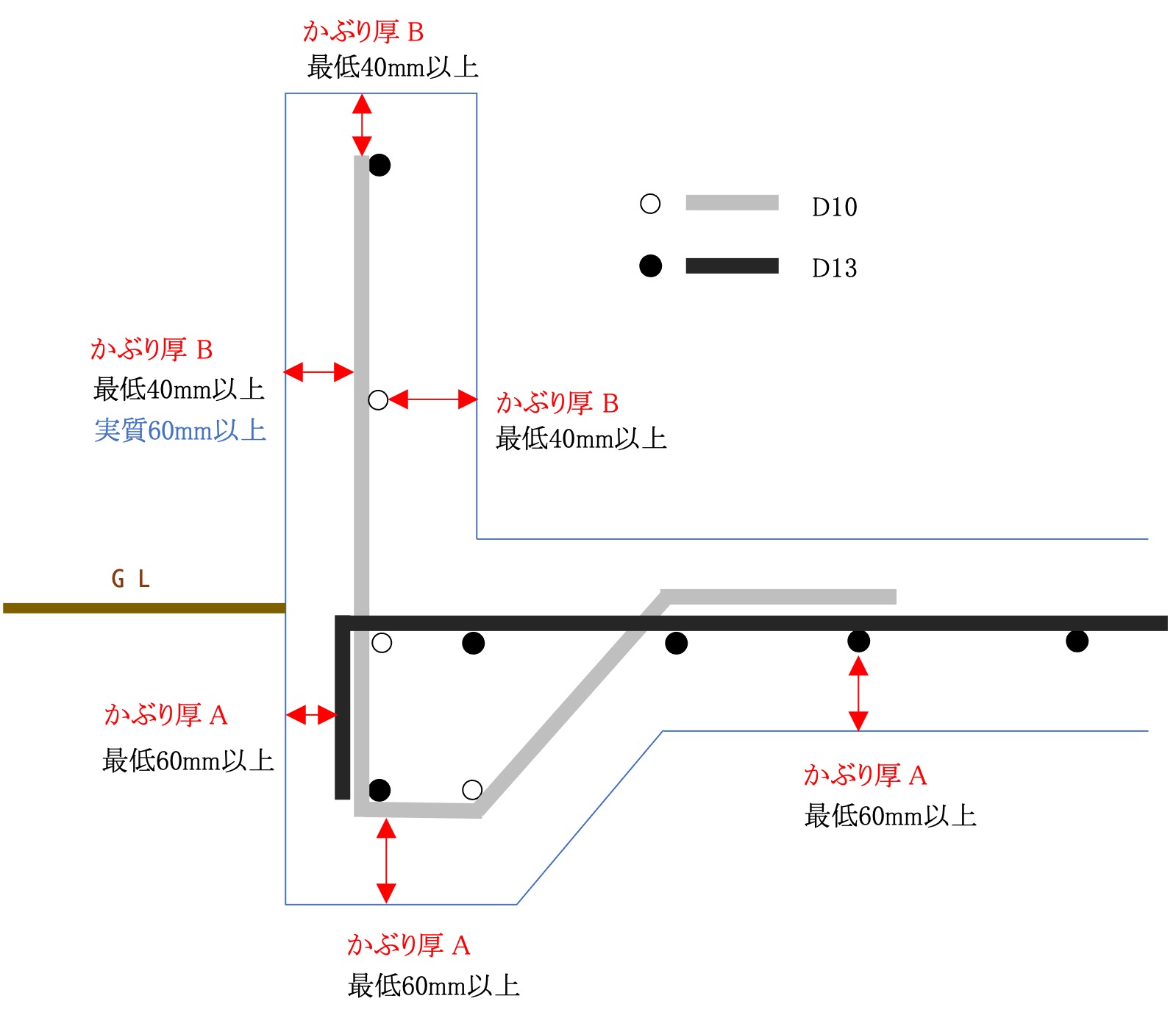

被り厚(かぶりあつ)が確保されているか

こちらも鉄筋の配筋と同様に大事なポイントです。

被り(かぶり)とは、鉄筋がコンクリートにどのくらい被っているか?ということで、わかりやすく図で解説します。

被り厚は鉄筋の保護が目的です。

鉄筋を腐食(サビ)から守るために、ある一定以上の厚みを設けてコンクリートに保護させています。

基礎工事:レベラー施工

コンクリートの打ち込みが終わると基礎の天端のレベルを整える(水平にする)【レベラー施工】という作業があります。

この作業は基礎工事の中でもとても繊細ですが、この仕事の良し悪しが後に建物の水平・垂直に大きく影響してきます。

その後、季節、気温に応じた養生期間(型枠の残存期間)を経て型枠をバラし基礎工事の完成を迎えます。

基礎工事:養生期間

コンクリートは固まるまでに一定期間「養生」が必要となります。

養生とは、コンクリートが固まっていく過程で悪影響がある振動や悪天候から基礎を保護することです。

コンクリートは「水、セメント、砂、砂利」で構成されており、水とセメントが化学反応を起こすことでゆっくりと固まっていきますので、養生期間の管理も重要です。

コンクリートがある程度の強度を確保するための期間は外気温によって左右されますが、通常であれば5日間以上とされております。

ただしJASS5では圧縮強度が10N/m㎡以上が確認された段階で養生を終了できるとされております。

まとめ

ざっと基礎工事の工程ごとに注目すべきポイントについて書いてきました。

もちろん現場の管理は施工会社の役目ではありますが、お施主様はぜひ【鉄筋の検査報告書】と【コンクリートの圧縮強度試験表】の提出を求めていただきたいと思います。

理由は2つあります。

1つ目の理由としては、双方の書類は第三者の専門家からも評価されます。

将来建物を売却するようなことがあった時、あるいは将来、新築時と違う施工会社で大規模リフォームを実施するような時に非常に有効な資料となります。

2つ目の理由としては、施工会社にとって現段階で施主様に提出義務のないこの2つの書類を提出できる体制にあるということは品質面での信頼性が高いという判断材料になるからです。

提出を拒む会社、あるいは検査を実施していない会社は施工や品質管理の面で不安になるのではないでしょうか?

よく、「建物の保証書があるから大丈夫!」という方もいますが、保証書は法律で決まっているから渡されるのです。

基礎は大事!

その大事な基礎の鑑定書になる「鉄筋の検査報告書」と「コンクリートの圧縮強度試験成績表」の存在は是非覚えておいて下さい。

それではまた。

2019.06.23

2022.10.10改稿

【アーキ・モーダ LINE公式アカウント】

これからも家づくりにおいてできる限り有益な情報をお届けしたいと思いますのでよろしくお願いします!

またLINE公式アカウントにて「なんでも質問に答えます!」をやってますので、ぜひ登録いただきドシドシご質問いただければと思います。

ぜひ皆さんご登録をお願いします!

YouTubeも始めました!

是非、高評価、チャンネル登録お願いいたします!

〒176-0001

東京都練馬区練馬3-19-17 ニューハイツ練馬 1F

株式会社アーキ・モーダ

TEL:03-6914-8930

Mail:mail@archimoda.co.jp