2024.07.12

代表の鈴木です。

先日6月21日に投稿した【暑さを克服する家づくり】にて

https://www.archimoda.jp/blog/2789

暑さを克服するための必要な対策として3つのポイントを紹介させていただきました。

3つのポイント

- 適切な日射遮蔽計画

- 適切な断熱計画

- 適切な空調計画

断熱材の考え方とは

今回は「適切な断熱計画」について掘り下げていきたいと思います。

断熱計画について、家づくりを検討されている方は「どんな断熱材を使っているのか?」と気になる方も多いと思います。

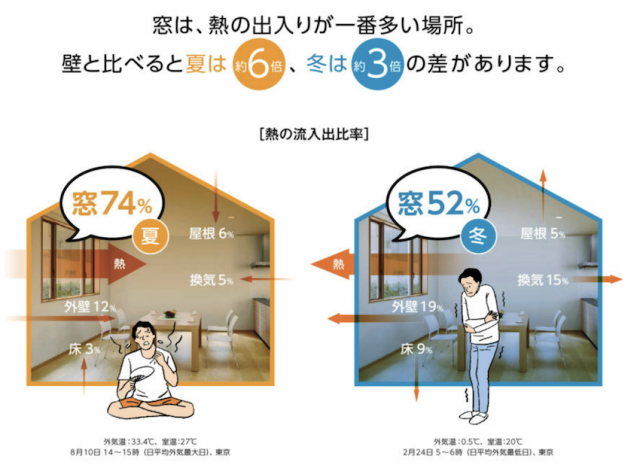

最初に断っておきたいのですが、建物の断熱性能は断熱材だけで評価されるものではありません。

断熱材は建物の断熱性能を高めるいくつかの要因の中の1つに過ぎません。

ただ断熱材は断熱性能を評価する基盤部分でもあるので、まずは「断熱材」について少し整理してみたいと思います。

一旦調べ始めるとかなりの種類の断熱材が存在していることがわかります。

そうなれば「一体どれが一番いいのだろうか?」と考えますよね!

しかしながら「この断熱材が一番!」という情報にめぐり合うことはできません。

何故なら実は断熱材という商品そのものに大きな性能差というものは皆さんが考えているほどあるわけではないのです。

断熱材の種類

一般的には、グラスウールやロックウールに代表される「繊維系断熱材」、アクアフォームやモコフォームに代表される「現場発泡吹き付け断熱材」そしてセルロースファイバーの「自然素材系断熱材」、外断熱に使わられる「ボード系断熱材」と4つのい種類に大別されます。

これに「外断熱」やら「充填断熱」やらその両方を施す「付加断熱」など断熱工法にも話が及びます。

それでは代表的な断熱材の性能値(熱伝導率)を見ていきましょう。

・繊維系断熱材 高性能グラスウール 0.038 w/mk

・現場発泡吹き付け断熱材 アクアフォーム 0.036 w/mk

・自然素材系断熱材 セルロースファイバー 0.040 w/mk

・ボード系断熱材 ネオマフォーム 0.036 w/mk

熱伝導率は「熱の伝わりやすさ」を表す数値なので、数字が小さい方が性能が高いと評価されます。

それぞれの断熱材の熱伝導率を見ていかがでしょうか?

数値にさほど大きな違いがあるわけではありません。

断熱性能は厚みで決まる

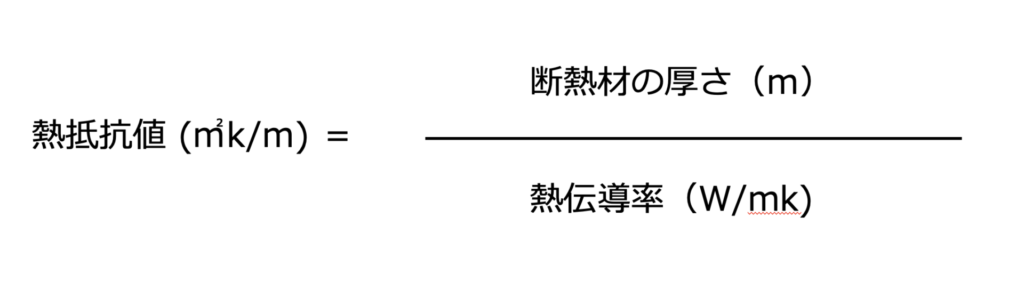

実際の断熱性能は「どの断熱材をどのくらいの厚みで使うか」で評価され、【熱抵抗値】や【熱貫流率】という値で表します。

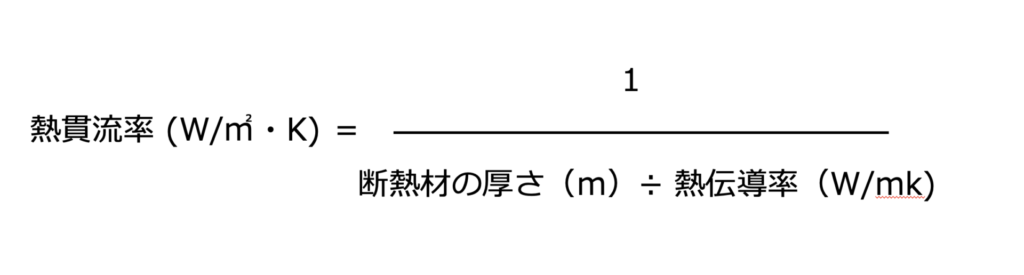

断熱性能の評価でよく耳にする「Ua値」というのは【熱貫流率】で表されています。

「熱貫流率」は、熱の移動を表していますので、断熱という観点においては数字が低い方が断熱性能が高いということになります。

【熱貫流率】の計算式

この式において、熱貫流率の値が小さい方が断熱性能が優れているということは「断熱材の厚さが厚い」か「断熱材の熱伝導率が小さい」かになるわけですが(分母が大きな値になること)、先ほど解説した通り、断熱材の種類による熱伝導率の違いはあまり大きくないことを考えると、やはり断熱材の厚みが断熱性能を左右すると言っても過言ではありません。

【熱抵抗値】の計算式

熱抵抗値は「熱の伝わりにくさ」を表す数値で熱貫流率とは逆に数字が大きい方が断熱性能が高いと評価されます。

断熱材性能はこの熱の伝わりにくさを期待されているのです。

熱抵抗値の計算式を見ると、断熱材の厚さが分子にきてますので、やはり断熱材の厚さが熱抵抗値を高めることになると言えます。

「熱貫流率」や「熱抵抗値」の計算式を見てみると、断熱性能は断熱材の種類以上に断熱材の厚みが重要という結論になります。

断熱材の必要な厚みとは

「壁」の断熱材の厚みは構造で決まる

ではどのくらいの断熱材の厚みが良いのでしょうか?

日本の木造住宅で採用されている多くの充填断熱工法で考えてみましょう。

充填断熱工法は、読んで字のごとく壁の中に断熱材を充填する工法ですので、壁厚(柱の断面サイズ)がそのまま充填できる断熱材の厚さの上限となります。

木造軸組工法であれば、柱は105角が標準ですので充填できる断熱材の厚さは105mmとなります。

同じ木造軸組工法でも、例えばSE構法のように柱が120角あれば断熱材の厚さは120mmまで充填できます。

また同じ木造住宅でも2×4工法は幅89mmの構造材で構成されますので充填できる断熱材は89mmが上限となります。

同じ断熱材を使い、充填できる厚みの上限で施工すれば断熱性能は厚みに比例しますので、SE構法>木造軸組工法>2×4工法という順番になります。

そこで2×4工法に熱伝導率の低いアクアフォームを使った場合の熱抵抗値を計算してみると0.089m/0.036W/mk=2.47㎡k/m

ではSE構法に熱伝導率が若干高かったセルロースファイバーを施工した場合の熱抵抗値を計算してみると0.12m/0.040W/mk=3㎡k/mとなり、また同様に105角の木造軸組工法で計算してみても2.625㎡k/mとなりますので、いかに断熱材の厚さが熱抵抗値(熱の伝わりにくさ)に貢献するかがわかると思います。

「屋根・天井」の断熱材の厚みはとても重要

「屋根・天井」の空間は壁のように厚さに対して制約を受けるケースが少ないためより厚みのある断熱材の計画が可能です。

「屋根・天井」の断熱材を厚くすることで特に「夏場」にその効果を発揮します。木造住宅に限らずですが、夏場の猛暑日になると特に最上階の部屋が異常に暑くなってしまうのは屋根・天井の断熱材の厚みが足りていないからと言えます。

最低でも壁の断熱材の2倍の厚さが必要で、理想的には3倍又は300mmの厚みとなります。

300mmの厚みの断熱材が計画できれば、夏場の猛暑日でも地獄のような厚さから解放されます。(日射遮蔽との合わせ技が必要です)

断熱材メーカーは断熱材の商品を作っている会社なので、熱伝導率の低さを一生懸命アピールしますが、その厚みを選択するのは施工会社となりますので、どの断熱材がいいかという商品選びだけの目線では、正しい断熱性能の評価ができないことがお分かりいただけると思います。

違った見方をすれば、同じ厚みならば熱伝導率の低い断熱材の方が熱抵抗値が高くなりますので断熱材選びの意味がでてきます。

ならば「少しでも熱伝導率の低い値の断熱材を!」と考えるのが普通です。

先ほど繊維系断熱材の代表例として高性能グラスウール16Kを挙げましたが、今はもっと高性能な20Kや24K、36Kなども出てきました。

繊維系の断熱材は、用途による種類の豊富さや厚みの豊富さ、そして他の断熱材よりも価格が安いという利点があり広く使われています。

ならば高性能な繊維系の断熱材を使うのが一番いいし費用対効果も高いという当たり前の結論が導き出せます。

断熱材の付加価値にも注目

断熱材は、種類によって付加価値を持っています。

例えば繊維系断熱材のグラスウールやロックウールは火災に強い特性が期待できます。

また現場発泡吹き付け断熱材はその強い密着性により、長期にわたり構造躯体と密着し続ける特性があり、気密性能も同時に確保できます。

また自然素材系断熱材のセルロースファイバーは非常に高い防音性や壁の内部結露防止に強い特性を持っています。

ボード系断熱材は、物質変質がおきにくく長期にわたって断熱性能の維持が期待できます。

【断熱材の種類別付加価値の特徴】

・繊維系断熱材 安価・火に強い ・現場発泡吹き付け断熱材 気密性能に優れる ・自然素材系断熱材 調湿効果、防音効果、防虫効果 ・ボード系断熱材 耐久性

断熱材選びは『コスト、種類、厚み、施工性、種類による特性』を加味してバランスの良い選定が必要であり、何が良くて何が悪いという議論はあまり意味を持ちません。

以上、断熱材に関してお話ししてきましたがいかがでしたでしょうか?

ひとえに「これが!」という断熱材は特定できませんが、その会社ごとにどのようなポリシーを持って断熱材を選定しているのかを注目していただければと思います。

それではまた。

★こちらの記事もおすすめ→【SE構法とは】

アーキ・モーダ公式HP

https://www.archimoda.jp/

〒176-0001

東京都練馬区練馬3-19-17 ニューハイツ練馬 1F

株式会社アーキ・モーダ

TEL:03-6914-8930

Mail:mail@archimoda.co.jp

【アーキ・モーダ LINE公式アカウント】

【YouTubeも始めました!】

是非、高評価、チャンネル登録お願いいたします!