代表の鈴木です。

タイトルに「注文住宅の温熱環境」というワードを使いましたが、そもそも温熱環境っていったい何でしょうか!?

わかりやすく言えば、その家の室内環境(特に温度や湿度)が、快適に保たれているのかどうかをを示す環境のことです。

この快適な室内環境は主に【空調計画(エアコンと換気)】によって実現されます。どんなに建物の断熱性能を高めても、空調計画なしでは快適な室内環境を得ることは不可能です。

しかしながらエアコンも換気も機械設備ですから当然使えば使うほど電気代がかかります。

そこでなるべく電気代を抑えながら快適な室内空間を実現したいと思うわけで、その方法論を本日は書いていきたいと思います。

「注文住宅が目指すべき温熱環境」の話です。

経済的で快適な温熱環境を実現させるために必要なこと

まず最初に、経済的かつ快適な室内の温熱環境を実現させるために必要な条件を挙げておきます。

経済的で快適な温熱環境の実現 その一

【日射遮蔽と日射取得の計画】

新しく注文住宅を計画する上で最初に考えることは当然間取りかと思います。

そして間取りを考える上で重要な要素の一つに「日当たり」がありますよね。

誰だって明るい家が好きなわけで、それも照明の明るさではなく太陽光の明るさを望むわけです。

太陽光を室内に取り込むためには「窓」が必要ですが、この太陽光は明るさだけでなく「熱」も同時に運んできます。

その熱量は南に面した一般的な掃き出し窓の大きさ3.3㎡で夏場(東京 8月の12時)で約600Wとなり、電気ストーブ1台分の熱量が室内に運ばれてくることになります。

夏は気温、室温が高い上にこれだけの熱量が運ばれてくれば、どんなにエアコンの冷房を効かせても非常に非効率であることがわかります。

夏場は明るさを確保した上で、窓の「日射遮蔽」がとても重要です。

逆に冬場は太陽高度が夏場よりも低いため、窓がある建物の鉛直面の日射量(熱量)はさらに増え、およそ650Wの熱量を運んできます。

冬は室内をエアコンで暖房しておりますので、そこに掃き出し窓1枚あたり650Wの太陽光による熱量が付加されれば、効率的かつ効果的であることが理解できます。

冬場は窓からの「日射取得」がとても重要です。

このように、日当たりの良い間取りを考える上で必要な窓計画は、その方位による窓の位置や大きさについて【日射遮蔽と日射取得】を考慮した計画がとても重要なのです。

経済的で快適な温熱環境の実現 その二

【断熱計画】

室内の快適な温熱環境を手に入れるためには、建物の「高断熱化」が必要であることはもう説明するまでもありません。

断熱性能は断熱材の種類と厚みによって実現されますが、窓の高性能化も非常に重要です。

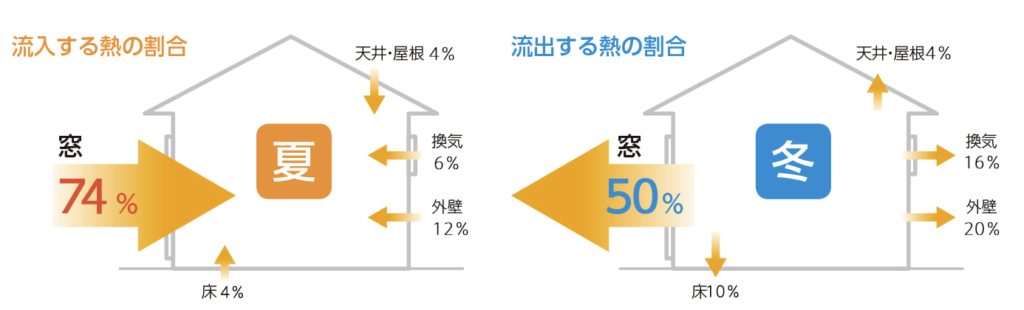

なぜなら室内への熱の出入りは、住宅の窓からが一番大きいからです。

Ykkap webサイトより

上記の図より夏・冬とも圧倒的に窓から熱の流入・流出が多いのがわかります。

屋根や壁の断熱ももちろん重要ですが、窓の性能に目を向けることの重要性は今では常識になったと言えるでしょう。

高性能窓の代表格としてはYkkap社の樹脂サッシ「APW330」「APW430」であり、LIXIL社ではアルミと樹脂のハイブリッド窓「TW」となります。

現在多くの会社が「アルミ樹脂複合サッシのペアガラス仕様」を標準としておりますが、そろそろ辞めた方が良いのではないでしょうか?

次に断熱の話ですが、建物で断熱する部位は主に「屋根・壁・床」で外気に接する部分となります。

「どんな断熱材がいいのか?」という議論が絶えませんが、これ一択という商品は今のところ存在しません。コストとその断熱材が有している熱伝導率を比較して選択すれば良いかと思います。断熱性能は「何を選ぶか?」よりも「計画する断熱材の厚み」が大きく影響することを覚えておいて下さい。

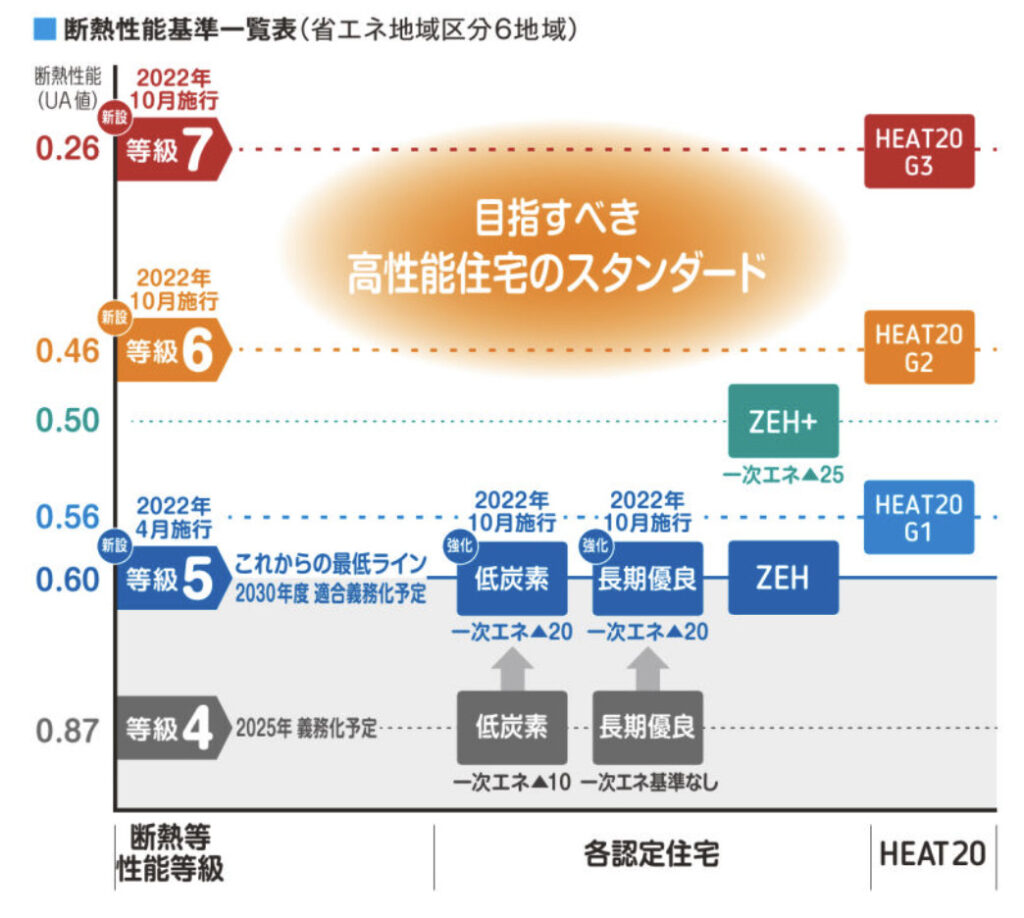

それぞれの部位で選択した断熱材と厚み、そして窓性能の総合的評価が現在【Ua値】という指標で評価されております。

Ykkap webカタログより

高性能住宅に取り組んでいる多くの工務店では、【断熱等級6 / HEAT20 G2】を実現させることがコストバランスを考慮すると最適解であると推奨しております。

大手ハウスメーカーの方が遅れている分野であることも付け加えておきます。

経済的で快適な温熱環境を実現 その三

【空調計画】

さて経済的で快適な温熱環境を実現させるために、「日射遮蔽と日射取得」そして「断熱計画」が整えば、あとは「空調計画」をどのように考えるかという課題を残すのみとなります。

空調計画は「エアコンと換気」であると話しましたが、先に「換気」の話をいたします。

ここでいう「換気」とは国から義務付けられている「24時間換気」のことで、どんな換気方法であれ、建物内部の空気全体が1時間に0.5回入れ替わる換気設備を計画しなければなりません。

言い換えれば2時間毎に家中の空気が全て入れ替わるわけですから、省エネの観点から見れば非常に不利な設備となります。

室内の良質な空気環境を整えることも住む人の健康を考えれば無視できませんが、換気による熱損失は冬場でおよそ15%となり、決して小さな数字ではありませんので、より省エネで実現できる換気設備を考える必要があります。

熱交換式第1種換気 vs 第3種換気

近年、換気システムについては「第1種換気」がいいのか「第3種換気」がいいのかという議論をよく耳にします。

単純に熱効率で判断すれば、高性能な「熱交換式第1種換気」が優れていることは明白なのですが、ランニングコストだけではなく設備導入時のイニシャルコストも含めた経済性を考えるとなかなか答えが難しいと言えます。

車で言う「ハイブリッド車とガソリン車はどちらがお得か?」という議論にも似ています。ガソリン代が高騰してくればハイブリッド車がよりお得になるように、電気代が高騰している昨今「熱交換式第1種換気」がより注目されてきています。

【G2+熱交換式第1種換気】は【G3+第3種換気】に匹敵するという研究結果もあり、費用対効果を考えると「熱交換式第1種換気」の採用はマストではないでしょうか。

エアコン計画

最後に経済的で快適な温熱環境を実現するためのエアコン計画についてお話しいたします。

エアコンはヒートポンプ技術を使った非常に省エネ性能に優れた設備として、冷房としても暖房としても他の冷暖房器具を圧倒しております。特に夏場においては除湿性能にも優れていることを知っておいて下さい。

そんなエアコンを効果的にそして少ない台数で計画し、最終的に目標である経済的で快適な温熱環境を実現させていきたいと考えます。

エアコンの選定を考える上で欠かせないのが、建物の「冷房負荷」と「暖房負荷」を知ることです。断熱性能が高い住宅ではこの【冷暖房負荷】がより小さくなることで小さなエアコンで効率よく大きな空間を冷暖房することが可能になってきます。

ここでは詳しい解説は割愛しますが、40坪程度の2階建ての住宅ではエアコン2台で十分な空調計画を実現させることも可能です。

最近よく耳にする「床下エアコン」や「小屋裏エアコン」は究極のエアコン計画と言えます。

経済的で快適な温熱環境を実現 その四

【太陽光発電】

快適な温熱環境を経済的に実現するためにもう一つ考えてみる価値があるものとして「太陽光発電」が挙げられます。

【日射取得】で無料の日射エネルギーを得る。

【高断熱化】でエネルギーの損失を防ぐ。

【空調計画】で費用対効果を考慮して最適な設備を導入し消費エネルギーを削減する。

こうなると次は「太陽光発電」による創エネで大きな経済的価値を生み出す効果が期待できます。

太陽光発電については過去に詳しく解説したブログがあるのでそちらを見ていただければと思います。

【太陽光発電 さぁ、どうする!?】

まとめ

注文住宅において経済的で快適な温熱環境を実現するために重要な要素を解説してきました。

ここで一つ結論を示してみたいと思います。

【注文住宅が目指すべき温熱環境とは】

①. 日射遮蔽と日射取得を考慮したパッシブ設計を行う

②. 断熱等級6(HEAT20 G2)の実現

③. 熱交換型第1種換気システムの計画

④. 計算根拠に基づく空調(エアコン)計画

⑤. 太陽光発電の導入の検討

昨年の2022年には新しい断熱基準がおよそ23年ぶりに追加され「断熱等級5 / 6 / 7」が創設されました。

10年後のスタンダードを意識した注文住宅の温熱環境を今から真剣に考えて整えるべきだと思います。

アーキ・モーダでは常に最新情報の取得と改良し続ける精神で先を見据えた家づくりをご提案していきます。

それではまた。

2021.05.07

2023.06.14 改稿

〒176-0001

東京都練馬区練馬3-19-17 ニューハイツ練馬 1F

株式会社アーキ・モーダ

TEL:03-6914-8930

Mail:mail@archimoda.co.jp

本年も家づくりにおいて、できる限り有益な情報をお届けしたいと思いますのでよろしくお願いします!

またLINE公式アカウントにて、「なんでも質問に答えます!」をやっておりますので、ぜひ登録いただきどんどんご質問いただければと思います。

【アーキ・モーダ LINE公式アカウント】

YouTubeも始めました!

是非、高評価、チャンネル登録お願いいたします!