2024.04.26

代表の鈴木です。

私もこのブログではなるべく有益な情報や考え方を発信しているつもりですが、最近はYouTubeで積極的に動画配信されている設計事務所の方や工務店の方もいらっしゃいますので、そうした動画も見ていただくとより理解が深まると思いますのでオススメです。

ただし特に再生回数が伸びてよく皆様の目につく情報の中には偏った意見や、間違った解説が多いことに注意も必要です。

情報の取捨選択、目利きがこれからは特に大切ですね。

さて今回は電気配線計画や設備について気をつけるべきことやおすすめの設備をご紹介していきたいと思います。

電気配線の計画で気をつけるべきこと「目次」

- コンセントの位置と数で気をつけること

- 間接照明(建築家照明)で気をつけること

- 吹き抜けの照明計画で気をつけること

- TV配線計画で気をつけること

- スイッチプレートの計画について

- 照明器具について

- おすすめの設備

- まとめ

1.コンセントの位置や数で気をつけること

電気設備といえば主に配線計画のことですが、注文住宅を建てた方の不満項目の上位にはいつの時代も「コンセントの位置が悪い、数が少ない」という話をよく耳にします。

電気配線計画は注文住宅の場合、住宅会社側が標準仕様に基づいた計画図の叩き台図面を作り、その図面をもとに足したり引いたりしていく打合せが一般的だと思います。

「迷ったら増やしておいた方が良い!」というのは正しい選択で、コンセントを1か所増やしたところで数千円の追加ですから、あれこれ悩むのであれば増やしておいて損はないかと思います。

ただし、計画する位置については少し考慮した方がいい点があります。

もちろん各部屋の家具配置や使い勝手が優先されるべきですが、差し支えなければ、外壁面側にはあまり多くの電気配線設備を計画することは避けた方が良いと思います。

なぜなら外壁面の壁の中には必ず断熱材が施工されますが、その壁の中に配線や器具などの障害物があると「断熱欠損の原因」になるからです。

断熱、気密双方にとってマイナスに働きますので、外壁面側に多くの電気設備を計画することはあまりおすすめできません。

これは実務者もあまり意識していないことですが、施工管理を長く経験してきた者ならではの視点です。

2.間接照明(建築家照明)で気をつけること

次にお伝えしたいのは、間接照明(建築家照明)についてです。

昨今非常に多く計画されるのが間接照明(建築家照明)と言われるものです。照明一つでガラッと空間の印象を変えるだけの魅力があるのは間違いないです。

竣工写真が栄えるということで、設計士はもとより、雑誌などに掲載されている素敵なインテリア写真を見たお施主さまからの要望が多いのも事実です。

弊社の設計士もよく提案していますし、竣工写真を撮影している私から見ても、間接照明がある空間は魅力的な写真が撮れますので、好きな照明計画の一つと言えます。

しかし、せっかくお金をかけて計画された素敵な間接照明も、実際に住んで生活が始まるとほとんどの方が使われておりません。

私はご入居者のお宅に昼夜問わずお邪魔する機会がありますが、間接照明が使われているのをほとんど見たことがありません。笑

「点灯すれば素敵なのにな〜」と思うのですが、やはり実生活に入ると間接照明は無くても困るものではないので、電気代を気にしてか使わなくなるものです。

そこで提案としては、憧れの誘惑に負けずに間接照明は計画しないと決めるか、計画するなら単独のスイッチでON、OFFするのではなく、メイン照明と連動して強制的に間接照明も点灯するような計画が良いと思います。

せっかくお金をかけて間接照明を計画するならば、いつでもその明かりの美しさを感じていただきたいからです。

そのためには、間接照明の光量もその空間に必要な光量の一部として計画されるべきだと思います。

例えば、LDKなどの空間が大きく間接照明を含めた多くの照明器具を計画するならば、「リビングライコン(Panasonic)」などを使って、各シーン別に灯の組み合わせをマネジメントすると、間接照明も有効に活用できます。

そしてもう一つ間接照明で気をつける点があります。

間接照明が納まる造作部分の清掃性です。

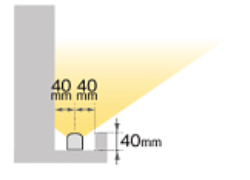

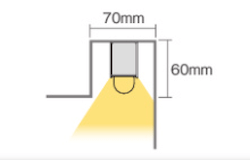

間接照明は以下の造作で計画されるパターンが一般的ですが、以下の図にあるように「灯を上に向けるパターン」の間接照明計画では、そこに溜まる埃をどう掃除するのかというストレスと共存することになります。

天井を炙る(あぶる)照明計画(灯を上に向けるパターン)は、とても素敵な空間の印象を与えてくれます。

ただし清掃性の悪さと引き換えになることを理解しておく必要があります。

3. 吹き抜けの照明計画について気をつけること

建物の高断熱化に伴い、空調効率の悪さというネガが消えたことで昔よりも積極的に吹き抜けが計画されるようになりました。

空間が縦方向に広がることで、照明計画も工夫が必要になってきます。

商業建築のように配光の長いスポット照明に憧れ、吹き抜け天井面にダウンライトを計画する、、、なんて絶対にやめましょう!

将来球切れで器具交換となった時は、1つ数千円の照明器具を交換するのに、数万円の足場代と危険手当を加味した人工代を覚悟しなければなりません。

4.TV配線で気をつけること

次にお伝えしたいのは、リビングに計画されるテレビ配線です。

新築の注文住宅においては、リビングに計画されるメインの大型テレビは多くの場合、壁掛けタイプが望まれます。

その下にデッキ類が収納されるテレビボードも計画されるのですが、せっかく壁掛けテレビを計画するならば、そこに格納されるデッキ類とテレビを繋ぐ配線は露出させたくないですよね!

いろいろな配線はできれば壁の中に隠蔽(いんぺい)したいものです。

最近はデッキとテレビの接続配線はHDMLが主流です。

HDMLは配線の末端の頭が少々大きいので、それが通るだけの太さの配管を埋設しておく必要があります。

不慣れな工務店だと一般的な細い配管を施工してしまい、あとでHDMLが通らないということがありますので、そこはよく確認された方が良いと思います。

あと、壁掛けテレビを計画する最大の目的として、スッキリ見せたいという目的があると思います。

しかし、壁掛けテレビ専用の金物はなかなか奥行きがあって、選ぶものによってはかえってスタンド式よりも前に出るタイプも多く、必ずしもスッキリしないケースもありますので、ご注意下さいね!

5.スイッチプレートの計画について

スイッチプレートにこだわるケースも増えてきましたね。

私がこの業界に入った28年ほど前は、Panasonicのフルカラーシリーズのみの選択で、モダンプレートというシリーズがオプション設定されていた時代でしたが、今はモダンプレートが世の中の標準で、その他様々なスイッチプレートが出てきました。

スイッチプレートの色は白がベースですが、最近は壁の柄や色も様々選ばれますので、ステンレスプレートやグレー色のプレートの方が馴染むケースがあります。

部屋のインテリアイメージによって、上手く使い分けるといいと思います。

ハイグレードな住宅や、意匠系のデザイン事務所では「神保電器(JINBO)」というメーカーのプレートがよく計画されてきましたが、最近はPanasonicが「SO-STYLE」というJINBOに似たプレートを出しましたので、一気にこちらの人気が上がってきました。

マッドでシンプルな形状がウケているのですが、価格はかなり上がりますので使うならばリビングだけとか、趣味の部屋などに絞って使うことをお勧めします。

よほど予算に余裕があるならば家全体でコーディネートすると、室内空間の印象を大きく高められます。

6.照明器具について

今の注文住宅の照明器具はLEDが標準スペックとして計画されますし、多くの照明器具はダウンライトが計画のベースになってきております。

ご存知ダウンライトは、天井とフラットに納まりますのでスッキリとした印象となりますし、ほとんどデザイン性も関係なく、価格も安いので気軽に計画できます。

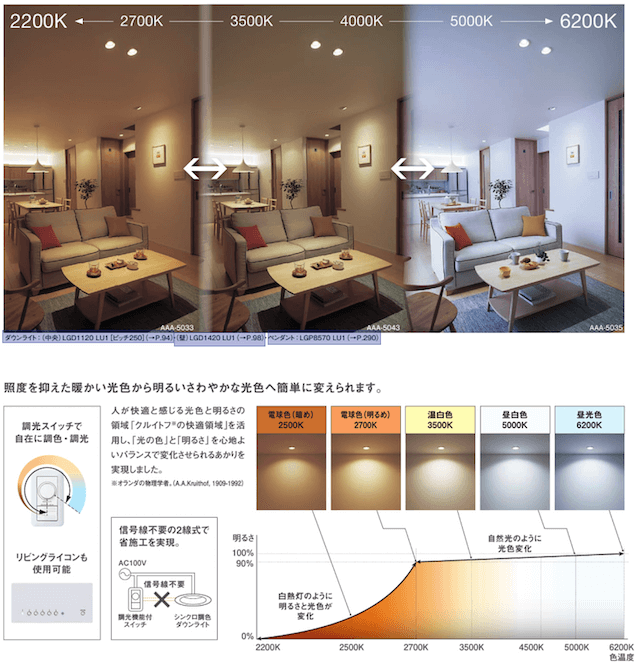

注意すべきは明るさと配色(昼白色と電球色)の選定、集光幅の選定です。

配色に関しては、温かみのある電球色が多く選ばれますが、キッチンや洗面室、クローゼットなどの空間は、必ず昼白色を選びましょう。

最近では1つのダウンライトで、昼白色〜電球色までを調光できる「シンクロ調光」というものもありますので同じ空間でもシーン別に灯の配色を変えることが可能となってきています。

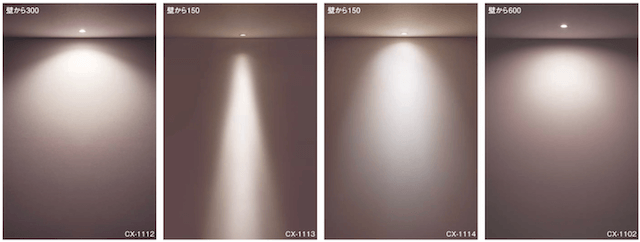

また集光幅とは、光の拡散の幅のことを言います。

広く全体を照らすのか、ピンポイントで照らすのかで照明器具の選び方は異なってきます。

この集光幅をうまく計画できると、メリハリの効いた空間演出が可能となります。

7.おすすめの設備

電気設備としておすすめはTVドアホンと連動した「防犯カメラ」です。

弊社ではよくPanasonicのTVドアホンをスペックしますが、中位機種以上であれば【屋外ワイヤレスカメラ(防犯カメラ)】が最大4台まで連携させることが可能です。

室内のTVドアホン親機のメモリーカード内に常時録画を記録することができますし、Wi-Fi環境を繋げればその映像をスマホに送り外出時においても常に家の周りを監視することも可能です。

不審者を確認したら、そのまま警察に電話すればいいので安全です。

セ◯ムやらアルソ◯クなどの高額な警備会社と契約するよりも、よっぽど安価で効果も高いと思いますがいかがでしょうか?

また室内にもカメラを設置することができ、外出先でスマホで室内の映像を見ることもできますので、主にお留守番しているペットを見守ることも可能です。

弊社は工務店としては珍しく、セキュリティーインストラクターが在籍しており、「予知防犯」のノウハウをプラン作りに反映させておりますが、家の防犯対策として防犯カメラは特に有効であるとお伝えしています。

犯罪者をカメラで見逃さないことが大事なのではなく、カメラの存在そのものが犯罪の予防につながることが大きいのです。

関連記事:【東京と埼玉で防犯に特化した工務店!】

8.まとめ

注文住宅の電気配線計画における注意点など解説してきましたが、特に照明計画は建物のデザインとリンクしてうまく計画できれば非常にデザイン効果が高まります。

弊社は設計士とインテリアコーディネーターが一緒になって建物のデザインと照明計画をうまくバランスさせることができておりますのでその辺りも注目していただければと思います。

そして防犯にも目を向けましょう!

灯りや防犯カメラは「予知防犯」を考慮した防犯環境設計においても非常に重要なパーツです。

詳しくはこちらをご覧ください。

【家の防犯対策を徹底解説!|アーキ・モーダ】

それではまた。

【アーキ・モーダ LINE公式アカウント】

アーキ・モーダのLINE公式アカウントでは、「家づくりの質問になんでも答えます!」をやっております。

【YouTubeも始めました!】 是非、高評価、チャンネル登録お願いいたします!

ぜひ皆さんご登録をお願いします!

〒176-0001

東京都練馬区練馬3-19-17 ニューハイツ練馬 1F

株式会社アーキ・モーダ

TEL:03-6914-8930

Mail:mail@archimoda.co.jp